Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Ihr Rechtsanwalt

Kostenlose Ersteinschätzung

Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Thomas Seifried, seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, hat über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Designrecht mit vielen nachweisbaren Erfolgen.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Wir melden uns umgehend

0800 8765544

(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Wir behandeln alle Unterlagen streng vertraulich.

Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos.

Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried

„Rechtssicher werben", 2. neubearbeite Auflage 2023, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, im Buchhandel oder bei Amazon

Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel"

Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen, mit Musterformularen

Praktikerhandbuch für die Modeindustrie von Thomas Seifried und Dr. Markus Borbach

„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe

Irreführende Werbung mit "Made in Germany"

BGH v. 27.11.2014 – I ZR 16/14 – KONDOME - Made in Germany

Ein Hersteller von Kondomen bezieht die geformten Produkte aus Naturkautschuklatex aus dem Ausland. In seinem deutschen Werk werden diese Produkte nach der Befeuchtung einzeln in Folien eingeschweißt, die Folien gekennzeichnet und die Siegelpackungen zusammen mit Gebrauchsanweisungen in Faltschachteln verpackt und versiegelt. Im deutschen Prüflabor führt der Hersteller eine Qualitätskontrolle nach deutschen DIN-Vorschiften durch. Die Kondome werden im Internet beworben mit

„KONDOME – Made in Germany“.

Das was irreführend. Für ein Produkt, das mit „Made in Germany“ beworben wird, müssen jedenfalls die Produktionsvorgänge in Deutschland stattfinden, die dem Produkt die Qualität und die charakteristischen Eigenschaften geben. Bei Kondomen ist dies die Dichtigkeit und Reißfestigkeit. Entscheidend hierfür ist nicht die Prüfung und Versiegelung, sondern die Herstellung (BGH, Urteil v. 27.11.2014 – I ZR 16/14 – KONDOME - Made in Germany).

Entscheidend ist auch der Ort der Angabe "Made in Germany"

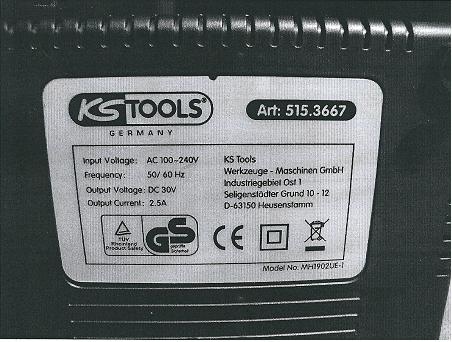

OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 5.5.2011 – 6 U 41/10 – Akku-Schrauber

Der Fall: Die Beklagte vertrieb Akkuschrauber mit dem folgendem Typenschild und der folgenden Beschriftung:

Hergestellt wurde der Akkuschrauber im Ausland.

Der klagende Wettbewerbsverband behauptete eine Irreführung: „Germany“ sei hier eine geografische Herkunftsangabe. Die „angesprochenen Verkehrskreise“ würden „Germany“ als Hinweis auf die Herkunft des Akkuschraubers und nicht auf den Standort des Herstellers ansehen. Die Beklagte war gegenteiliger Ansicht: „Germany“ sei hier der Hinweis auf den Standort des für die Herstellung verantwortlichen Unternehmens und nicht ein Hinweis auf die Herkunft des Akkuschraubers.

Das Landgericht Frankfurt am Main gab dem Wettbewerbsverband Recht; das Oberlandesgericht Frankfurt bestätigte das Urteil: Die Bezeichnung „Germany“ werde hier benutzt wie eine Marke (also als Produktkennzeichnung) und nicht als Unternehmenskennzeichen (also zur Kennzeichnung des Unternehmens). Sie sei nämlich direkt unter der Marke „ks tools“ angebracht und beziehe sich daher auf die Herkunft des Akkuschraubers und nicht auf die Herkunft des verantwortlichen Unternehmens.

Konsequenzen bei falscher Kennzeichnung mit "Made in Germany": Welche Sanktionen drohen?

Wer ein Produkt fälschlich mit „Germany“ oder „Made in Germany“ kennzeichnet, läuft Gefahr, von den Wettbewerbern oder von verbandsklagebefugten Verbänden (z. B. der Wettbewerbszentrale) eine Abmahnung im Wettbewerbsrecht mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu erhalten und auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Wettbewerbsverbände werden oft auf Hinweise von Konkurrenten tätig. Sie erzielen ihre Einnahmen aber auch durch Abmahnpauschalen und Vertragsstrafeforderungen und dürfen dies nach der Rechtsprechung auch grundsätzlich tun.

Außer dem Verbot drohen zudem Schadensersatzansprüche derjenigen Wettbewerber, die die Kennzeichnung „Germany“ rechtmäßig nutzen dürfen. Schließlich droht auch eine Beschlagnahme der Ware bei der Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr.

Wann ist nun ein Produkt „Made in Germany“?

Entscheidungen zu „Made in Germany“ sind selten und nicht ganz einheitlich. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist es für die Richtigkeit der Angabe „Made in Germany“ notwendig, dass diejenigen Leistungen in Deutschland erbracht worden sind, durch die das Produkt seine wichtigsten Bestandteile oder Eigenschaften erhält (BGH, Beschl. v. 27.11.2014 – I ZR 16/14 - Kondome Made in Germany).

In einer Entscheidung des OLG Düsseldorf (OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.04.2011 – I-20 U 110/10, 20 U 110/10) ging es um ein Besteckset, dass mit „Made in Germany“ beworben worden war. Konkret trug hier die Produktverpackung neben einer schwarz-rot-goldenen Flagge den Hinweis „Produziert in Deutschland“. In der Verpackung fand sich ein Einleger, der den Erwerber des Bestecksets begrüßte mit den Worten:

„Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses hochwertigen MI-Bestecks MADE IN GERMANY“

In Deutschland wurden die Gabeln, Löffel und Kaffeelöffel hergestellt. Die Rohmesser allerdings wurden auf deutschen Maschinen in China hergestellt und in Deutschland geschliffen und poliert. Die Wettbewerbszentrale sah hierin eine Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise.

Das OLG Düsseldorf war letztendlich derselben Ansicht: Es hielt sich auch gar nicht damit auf, sich mit den in Deutschland hergestellten Bestecksetanteilen, nämlich Gabeln, Löffel, Kaffeelöffel sowie den deutschen Produktionsanteilen des Messers (Schliff und Polierung) zu befassen. Es stellte vielmehr auf etwas ganz Anderes ab: Einziges Kaufargument des Bestecksets sei die Werbung mit „Made in Germany“ gewesen. Dadurch erwarte der Verkehr auch bei dem Messer, dass alle wesentlichen Produktionsschritte in Deutschland durchgeführt wurden. Dabei müsse der Verkehr auch gar nicht so sehr eine besondere Qualität erwarten. Der Kaufentschluss könne auch beispielsweise auf „der Sorge um hiesige Arbeitsplätze“ beruhen.

Ältere Entscheidungen zu „Made in Germany“ sahen eine solche Kennzeichnung dann als zulässig an, wenn es bei der Herstellung an einer „nennenswerten ausländischen Beteiligung fehlt, die Ware vielmehr von der Konzeption bis zur technisch-fabrikatorischen Fertigstellung von Deutschen stammt und in Deutschland gefertigt ist“ (BGH v. 23.3.1973 – I ZR 33/72 – Skibindung). Eine andere Entscheidungen stellte darauf ab, ob 1. diejenigen Eigenschaften, die der angesprochene Verkehr als wesentlich für den Wert des Produkts ansieht, in Deutschland erbracht wurden und 2. das Produkt in Deutschland konstruiert und zumindest endgefertigt wurde (OLG Stuttgart v. 10.11.1995 – 2 U 124/95). Das LG Frankfurt meinte in einem Urteil vom 7.11.2008 - 3-12 O 55/08 – dass der Fertigungsbetrieb in Deutschland liegen müsse und die Entwicklung und Fertigung hier kontrolliert und überwacht werden müsse.

Was der angesprochene Verkehr beispielsweise bei Textilprodukten als wertbestimmend ansehen wird, wird man von Produkt zu Produkt bestimmen müssen. Häufig wird man aber jedenfalls dann, wenn in Deutschland konfektioniert wurde, auch mit „Made in Germany“ werben dürfen.

Weitere Entscheidungen zu „Made in Germany“:

- OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.04.2011 – I-20 U 110/10, 20 U 110/10 (Besteckset)

- LG Frankfurt am Main, Urteil v. 7.11.2008 – 3-12 O 55/08

- OLG Stuttgart, Beschluss v. 10.11.1995 – 2 U 124/95

- BGH Urteil v. 13.10.1994 – I ZR 96/92 - Produktionsstätte

Zweifelhafte "Zertifizierungen" von "Made in Germany"

Kaum ein Produkt aber wird noch ausschließlich aus vollständig in Deutschland hergestellten Teilen ausschließlich in Deutschland hergestellt. Oft lassen sich bei komplexen Produkten die ausländischen Anteile gar nicht zuverlässig bestimmen. Zertifikate scheinen da eine elegante Lösung zu sein: Wer einen bestimmten Anteil seiner Produkte im Inland herstellt, erhält ein Prüfsiegel "Made in Germany". Solche Zertifikate könnten den Zertifizierten noch lange Gesichter bescheren.

Die TÜV Nord AG bietet einen zertifizierten Herkunftsnachweis an. Wer will und dafür bezahlt, soll seine Produkte nach einem Zertifizierungsverfahren mit "Made in Germany" schmücken dürfen. Voraussetzung: Seine Produkte müssen schwerpunktmäßig im Inland gefertigt werden und dort muss der größte Teil der Wertschöpfung stattfinden. Laut Kriterienkatalog muss im Wesentlichen eine "Wertschöpfungstiefe von mindestens 50%, sowie mindestens 50% des Herstellungsprozesses im Inland verankert" sein (sic!).

In einer Presseinformation zu eben jener Zertifizierung war zu lesen:

Der zertifizierte Herkunftsnachweis "Made in Germany" schafft Transparenz und stellt sicher, dass Kunden die Informationen haben, die sie brauchen, um die für sie richtige Kaufentscheidung zu treffen. Gleichzeitig steht das Zertifikat für die Einhaltung von Normen- und Gesetzeskonformität und gewährleistet, dass Qualität und Sicherheit stimmen.

In dem Kriterienkatalog heißt es wörtlich:

Grundvoraussetzung für die Vergabe des Prüfzeichens ist der Nachweis des Rechts auf Führung der gesetzlichen Herkunftsbezeichnung "Made in ..." für die auszuzeichnenden Produkte.

Es ist nicht klar, mit welche Gesetzen und Normen das Zertifikat konform sein soll. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in der Auslegung aktueller obergerichtlicher Rechtsprechung kann jedenfalls nicht gemeint sein. Ebenso wenig gibt es ein Recht auf Führung der gesetzlichen Herkunftsbezeichnung durch das von der TÜV Nord AG vergebene Zertifikat. Im Gegenteil: Eine solche Zertifizierung besagt nicht, dass die zertifizierten Produkte auch tatsächlich nach dem Wettbewerbsrecht gefahrlos mit "Made in Germany" gekennzeichnet werden dürfen.

Wer die wettbewerbsrechtliche Rechtsprechung zu "Made in Germany" kennt, weiß, dass sich die Gerichte nicht um "Wertschöpfungsanteile" oder gar "Wertschöpfungstiefen" kümmern. Ein Beispiel:

Oberlandesgericht Düsseldorf, I-20 U 110/10 , Urteil vom 5.4.2011:

Die Beklagte vertrieb ein Besteckset aus jeweils sechs Messern, sechs Gabeln, sechs Löffeln und sechs Kaffeelöffeln. Gabel, Löffel und Kaffeelöffel wurden in Deutschland hergestellt. Die Rohmesser allerdings wurden auf deutschen Maschinen in China hergestellt und in Deutschland geschliffen und poliert. Die Verpackung trug neben einer schwarz-rot-goldenen Flagge den Hinweis Produziert in Deutschland. In der Verpackung fand sich ein Einleger, der den Erwerber des Bestecksets begrüßte:

"Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses hochwertigen MI-Bestecks MADE IN GERMANY"

Ein Wettbewerbsverband sah hierin eine Irreführung. Das OLG Düsseldorf war derselben Ansicht: Es hielt sich gar nicht erst damit auf, sich mit den in Deutschland hergestellten Bestecksetanteilen, nämlich Gabeln, Löffel, Kaffeelöffel sowie den deutschen Produktionsanteilen des Messers (Schliff und Polierung) zu befassen. Es stellte vielmehr auf etwas ganz Anderes ab:

Einziges Kaufargument des Bestecksets sei die Werbung mit "Made in Germany" gewesen. Dadurch erwarte man auch bei dem Messer, dass alle wesentlichen Produktionsschritte in Deutschland durchgeführt wurden. Dabei müsse man auch gar nicht unbedingt eine besondere Qualität erwarten. Der Kaufentschluss könne auch beispielsweise auf der Sorge um hiesige Arbeitsplätze beruhen.

Geradezu Bauernfängerei betreibt der Verein "Ja zu Deutschland e.V.": Auf dessen Website findet man die Aussage:

Zertifizierung

Um der Ernsthaftigkeit seines Anliegens noch stärker Nachdruck zu verleihen, vergibt der Verein sein "Made in Germany"-Siegel zukünftig nur noch nach zuvorerfolgter Auditierung.(...) So werden künftig nur die Wirtschaftsgüter mit dem Siegel "Made in Germany" des Vereins ausgezeichnet, die im Rahmen eines durch ein externes Auditunternehmen nach strengen, auf Basis der aktuellen Rechtsprechung zur Verwendung der Bezeichnung "Made in Germany" [eigene Hervorhebung] vom Verein entwickelten Kriterien durchgeführten Audits eine Wertschöpfungstiefe von mehr als 50 Prozent im Herkunftsland Deutschland aufweisen.

In einer Beschreibung des externen Auditunternehmens des Vereins werden die Anforderungen an die Zertifizierung "präzisiert":

Kann die geforderte produkt- und herstellungsprozessbezogene Wertschöpfungstiefe von mindestens 50 % in Deutschland bei dem zu auditierenden Wirtschaftsgut nicht erreicht werden, so kann das Audit dennoch ggf. erfolgreich durchgeführt werden, sofern durch Addition der in Deutschland erfolgten Vorleistungen einzelner oder mehrerer Lieferanten durch ein sog. Lieferantenaudit der Nachweis erbracht wird, dass der Anteil der Wertschöpfung in Deutschland im Rahmen der Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung der Wertschöpfung der Lieferanten mehr als 50 % beträgt.

Was ist "Produkt- und herstellungsprozessbezogene Wertschöpfungstiefe"?

"Produkt- und herstellungsprozessbezogene Wertschöpfungstiefe" klingt hier nach Fachjargon, ist tatsächlich aber Humbug. Es ist schon nicht klar, was eine "Wertschöpfungstiefe" sein soll. Diese wiederum soll sich aber auf das Produkt und den Herstellungsprozess beziehen müssen.

Rechenaufgabe: Wenn aus indischem Stahl, das von einem Unternehmen mit Sitz in Luxemburg geliefert wurde in einem Werk in China auf deutschen Maschinen ein Rohling hergestellt wurde und dieser anschließend in Deutschland auf einer japanischen Maschine feingeschliffen und poliert wird, wie hoch ist die produktbezogene Wertschöpfungstiefe und wie hoch ist die herstellungsprozessbezogene Wertschöpfungstiefe, wenn die Griffe wiederum aus finnischem Holz in Deutschland hergestellt wurden?

Zusatzaufgabe: Angenommen, die geforderte produkt- und herstellungsprozessbezogene Wertschöpfungstiefe von mindestens 50 % in Deutschland kann nicht erreicht werden: Kann hier durch Addition der in Deutschland erfolgten Vorleistungen der Lieferanten durch ein sog. Lieferantenaudit der Nachweis erbracht werden, dass der Anteil der Wertschöpfung in Deutschland im Rahmen der Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung der Wertschöpfung der Lieferanten mehr als 50 % beträgt?

Das Beispiel zeigt, dass eine Kennziffer wie "Wertschöpfungstiefe" zusammen mit einem prozentualen Anteil hiervon Sicherheit suggerieren soll, wo es keine gibt. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Die Rechtsprechung zu "Made in Germany" ist uneinheitlich und die Gerichte kümmern sich in der Regel nicht um Begriffe wie "Wertschöpfungsanteile" oder "Wertschöpfungstiefe". Schon gar nicht stellen Gerichte prozentuale Berechnungen an. Der BGH stellte in seinem Urteil vom 23.03.1973 - I ZR 33/72 - "Ski-Sicherheitsbindung" bei einem deutschen Erzeugnis vielmehr darauf ab,

daß es von einem deutschen Unternehmen in Deutschland hergestellt wird. Dabei geht man aber im allgemeinen mehr oder weniger bewußt auch davon aus, daß es bei der Herstellung eines solchen deutschen Erzeugnisses an einer nennenswerten ausländischen Beteiligung fehlt, die Ware vielmehr von der Konzeption bis zur technisch-fabrikatorischen Fertigstellung von Deutschen stammt und in Deutschland gefertigt ist.

In einem Beschluss des OLG Stuttgart, v. 10.11.1995 2 U 124/95 heißt es:

Entscheidend ist, ob der Akt der Konstruktion und der Endfertigung in Deutschland liegen. Außerdem müssen aber die Leistungen in Deutschland erbracht worden sein, die für jene Eigenschaften der Ware ausschlaggebend sind, die für die Wertschätzung des Verkehrs im Vordergrund stehen.

Ein Zertifikat kann nicht davor schützen, wegen irreführender Kennzeichnung eines Produktes mit "Made in Germany" von einem Wettbewerber oder Verband mit einer Abmahnung oder einer einstweiligen Verfügung bedacht zu werden, mag es auch noch so teuer gewesen sein. Wirkliche Rechtssicherheit hat nach derzeitiger Rechtsprechung ohnehin nur derjenige, der sein Produkt unter allen denkbaren Gesichtspunkten in Deutschland herstellt. Der aber braucht kein Zertifikat.

Werbung mit staatlichen Hoheitszeichen (Europaflagge, deutsche Flagge etc.)

Hoheitszeichen (z. B. die Deutschlandflagge) sind zwar von der Eintragung als Marke oder Design ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG bzw. Art. 7 I h) UMV; § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG, siehe auch EUIPO, Entscheidung v. 22.5.2019 - R 2109/2018-2 zum Malteser-Kreuz). Aus diesem gesetzlichen Eintragungsverbot folgt aber nicht zwangsläufig auch ein Benutzungsverbot. Für einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung durch Benutzung eines staatlichen Hoheitszeichens müssen weitere Umstände hinzutreten (vgl. BGH v. 20.3.2003 - I ZB 29/01 - Euro-Billy). Liegen solche nicht vor, gilt auch hier das allgemeine Irreführungsverbot.

Beispiel (OLG Hamburg v. 28.1.1999 - 3 U 211/98 - Abbildung einer Europaflagge)

Wer mit der Europaflagge auf einer Verpackung wirbt, handelt irreführend, wenn der Hersteller nicht in Europa sitzt und das Produkt auf dem europäischen Markt bedeutend ist, d. h. in allen wesentlichen Staaten Europas auch vertrieben wird.