Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Ihr Anwalt für Markenrecht

Kostenlose Ersteinschätzung

Thomas Seifried ist Anwalt für Markenrecht und hat über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht und ist seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er hat viele erfolgreiche Verfahren vor Gerichten und den Markenämtern geführt.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Wir melden uns umgehend

0800 8765544

(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Wir behandeln alle Unterlagen streng vertraulich.

Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos.

Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried

„Rechtssicher werben", 2. neubearbeite Auflage 2023, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, im Buchhandel oder bei Amazon

Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel"

Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen, mit Musterformularen

Praktikerhandbuch für die Modeindustrie von Thomas Seifried und Dr. Markus Borbach

„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe

Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist

Eine Marke muss benutzt werden. Die Benutzungsschonfrist beginnt bei der deutschen eingetragenen Marke, sobald kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann oder das Widerspruchsverfahren beendet ist (§ 26 MarkenG). Bei der Unionsmarke beginnt die Frist mit der Eintragung (Art 18 UMV).

Voraussetzung der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke

Markenmäßige Benutzung

Eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke setzt voraus, dass die Marke "markenmäßig benutzt" wurde, also zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistung (vgl. BGH, Urteil vom 31.5.2012 - I ZR 135/10, Rz. 22 - ZAPPA mwNw.; vgl. EuGH Slg. 2007, I-7041 Rdnr. 21 – Céline). Nicht markenmäßig ist beispielsweise eine Nutzung der Marke als Dekor. Ein solcher rein dekorativer Gebrauch ist keine wirksame eine rechtserhaltende Benutzung (OLG Frankfurt v. 20.07.2017 - 6 U 149/16 - provadis). Die Marke muss auch ernsthaft benutzt worden sein. Ernsthaft benutzt wird eine Unionsmarke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, in der Union verwendet wurde, um für diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (z.B. BPatG v. 27.04.2020 – 25 W (pat) 517/18 HydraProg/Hydra). Die Einstufung als „ernsthafte Benutzung“ einer Marke ist unter Berücksichtigung der Verkaufsmenge der durch sie geschützten Ware, ihrer Art und ihrer Merkmale, der geografischen Verbreitung ihrer Benutzung, der Bewerbung und der Kontinuität ihrer Benutzung zu treffen (EuGH, Urteil vom 17.07.2014 – C-141/13 P - Walzer Traum).

Ein Markeninhaber muss einer Benutzung der Marke vor Aufnahme der Benutzung zugestimmt haben. Eine rückwirkende Genehmigung einer Benutzung ist nicht möglich (Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 30.10.2019 – 2a O 252/18, Randzeichen 40).

Ausreichende und nicht ausreichende rechtserhaltende Benutzung nach der Rechtsprechung

Ein einziger größerer Liefervertrag mit einem einzigen Kunden kann für eine ernsthafte Benutzung ausreichen (BGH, Urteil v. 25.04.2012- I ZR 156/10 - Orion; BGH v. 18.5.2017 - I ZR 178/16 - Glückskekse).

Beispiele für nicht ausreichende rechtserhaltende Benutztungen einer Marke sind den folgenden Fälle:

- Wer seine Waren kostenlos vertreibt, etwa als Werbegeschenke, benutzt die Marke nicht ernsthaft (EuGH, Urteil v. 15.01.2009, C-459/07 - Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH). Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung setzt nach dem EuGH voraus, dass die "Gegenstände mit dem Ziel vertrieben werden, auf dem Markt der Waren vorzudringen" (EuGH a.a.o.O). Gemeint ist damit: Die Waren müssen verkauft werden. Dasselbe gilt auch, damit die markenrechtliche Erschöpfung eintritt.

- Ebenfalls nicht rechtserhaltend hat angesichts des riesigen Marktes für Bekleidungsstücke benutzt, wer nur 2.500 Poloshirts als Kommissionsware an Zwischenhändler geliefert, zurückerhalten hat und anschließend in Mengen von unter 100 Stück erneut als Kommissionsware weitervertrieben hat (OLG Hamburg, Urteil vom 30.03.2017 – 3 U 150/15 - Zulässigkeit einer weiteren Klage wegen Verfall).

- Erst recht nicht benutzt derjenige seine Marke rechtserhaltend, der lediglich den Verkauf von 75 Paar Jeans nachweisen kann (EuG v. 08.05.2017 - T-680/15). Auch der Vertrieb von 170 Jacken erfüllt nicht die Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung (OLG Düsseldorf v. 19.05.2015 - I-20 U 30/14 - ANAPURNA).

- Auch der Verkauf von insgesamt 207 Polohemden an sieben Kunden reicht nicht für eine rechtserhaltende Benutzung (BGH v. 10.10.2002 - I ZR 235/00 - BIG BERTHA).

- Auch genügt beispielsweise der Verkauf von 40 bis 60 Kilogramm Schokoladenprodukte im Jahr nicht für eine rechtserhaltende Benutzung (EuGH a.a.O. – Walzer Traum).

- Ebenso wenig reicht es für eine rechtserhaltende Benutzung, wenn unter der älteren Marke innerhalb von elf Monaten 3.500 Einheiten mit insgesamt 40.000 Liter Olivenöl mit einem Umsatz von ca. EUR 100.000,00 verkauft wurden (EuG, Urteil vom 13.12.2016 – T-24/16 – FONTOLOVIA).

Vorsicht beim Markenrelaunch: Veränderungen von Marken nach der Anmeldung

Marken verändern sich im Laufe der Zeit. Sie werden im Aussehen und Schriftbild dem Zeitgeist angepasst oder sogar um weitere Markenbestandteile ergänzt. Das ist nicht ungefährlich. Abänderungen oder Ergänzungen der Marke können nämlich zum Problem werden, wenn die Marke im Laufe der Zeit nicht mehr so benutzt wird, wie sie einmal eingetragen wurde.

Eine rechtserhaltende Benutzung setzt nämlich voraus, dass die Marke im Wesentlichen auch so benutzt wurde, wie sie eingetragen worden war. Die Rechtsprechung hält bis zu einem gewissen Grad Veränderungen und Abwandlungen der Marke im Laufe der Zeit für unschädlich. Voraussetzung: Der „kennzeichnenden Charakter“ der Marke ändert sich durch die Abänderung der Marke nicht (vgl. EuGH, Urt. v. 25. 10. 2012 – C-553/11 Rintisch/ Eder - Proti).

Rechtserhaltende Benutzung einer Wortmarke durch hinzugefügte Bildelemente

EuG, Urteil v. 8.7.2020 - T-686/19 - Euroapotheca/General Nutrition Investment Company

In dem Fall EuG, Urteil v. 8.7.2020 - T-686/19 - Euroapotheca/General Nutrition Investment Company, war die Antragstellerin eines Löschungsantrags wegen Verfalls der Marke der Ansicht, die Benutzung in unterschiedlichen grafischen Varianten würde den kennzeichnenden Charakter der Marke „GNC LIVING WELL“ verändern. Derart gestaltet, könne von einer wirksamen rechts- erhaltenden Benutzung nicht ausgegangen werden. Nachdem das EUIPO eine rechtserhaltende Benutzung auch in der Beschwerdeinstanz bejaht hatte, klagte die Antragstellerin beim Gericht der Europäischen Union (EuG) auf Verfall der Marke. Das EuG stellte fest, dass die Marke „GNC LIVING WELL“ zusammen mit den Bildelementen durchgehend mit den vollständigen Wortbestandteilen, nämlich „GNC“ und den beiden Wörten „LIVING“ und „WELL“ benutzt wurde. Im Wesentlichen wurden lediglich unterschiedliche Farben benutzt und die Wörter unterschiedlich angeordnet. Die Bildbestandteile seien daher schwach und für den Gesamteindruck ohne Bedeutung. Die Marke sei daher auch durch Hinzufügen der Bildbestandteile rechtserhaltend benutzt worden. Der EuG wies daher die Klage auf Verfall wegen Nichtbenutzung ab.

Rechtserhaltende Benutzung durch hinzugefügte Wortbestandteile?

Beispiel: BGH v. 11.05.2017 - I ZB 6/16 - Dorzo

Abänderungen oder Ergänzungen einer Marke können aber zum Problem werden, wenn die Marke im Laufe der Zeit nicht mehr so benutzt wird, wie sie einmal eingetragen wurde. So hatte beispielsweise der Inhaber der Marke „Dorzo“ hatte seine Marke im Lauf der Jahre so benutzt (siehe Bild oben):

„Dorzo-Vision®“

„DorzoComp®“

„DorzoComp-Vision®“

Der Bundesgerichtshof war hier der Meinung, dadurch sei die Marke sei nicht rechtserhaltend benutzt worden. Er stellte zunächst fest, dass Wortmarken meistens nicht isoliert benutzt werden, sondern grafisch oder farblich ergänzt werden. Bei Ergänzungen ist zu prüfen, ob diese ihrerseits als Herkunftshinweis (d.h. als Marke) angesehen werden oder nur als Sachangeben oder werbliche Hervorhebungen. Eine Hinzufügung bloßer Sachangaben oder werbliche Ausstattungselemente sei unschädlich. Wenn aber die Zusätze mit der Marke verbunden sind - z.B durch Einbindung in ein Logo oder schlicht durch die räumliche Nähe - liege eine Benutzung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form vor. Für den Fall hieß das: Die Marke „Dorzo“ war nicht in der eingetragenen Form benutzt worden, sondern wurde durch weiteren Text („Vision®“ bzw. „Comp®“ bzw. „Comp-Vision®“) ergänzt. Diese Ergänzungen waren zusammen mit der Marke „Dorzo“ in einheitlicher blauer Farbe und einheitlichem Schriftbild gehalten und räumlich mit der Marke verbunden, teils durch einen Bindestrich, teilweise sogar unmittelbar. Die Marke sei daher nicht in der eingetragenen Form benutzt worden, sondern in einer grundsätzlich schädlichen, abweichenden Form. Insbesondere sei das hochgestellte „®“ hinter den jeweils zusammengesetzten Bezeichnungen angebracht. Das spräche für ein einheitliches Zeichen. In diesen zusammengesetzten Zeichen wiederum würde man die Marke „Dorzo“ nicht mehr eigenständig wahrnehmen.

Im "Dorzo"-Fall war auch die Position des hochgestellten „®“ entscheidend: Es war hinter den jeweils zusammengesetzten Bezeichnungen angebracht. Das spräche für ein einheitliches Zeichen, meinte der BGH. In diesen zusammengesetzten Zeichen wiederum würde man die Marke „Dorzo“ nicht mehr eigenständig wahrnehmen.

BGH v. 10.01.2013 - I ZR 84/09 - PROTI

Auch in einem anderen Fall war das hochgestellte „®“ entscheidend. Denn nach der Rechtsprechung des BGH bedeutet der Zusatz „®“, dass es eine Marke mit genau diesem Inhalt gibt (BGH v. 10.01.2013 - I ZR 84/09 - PROTI).

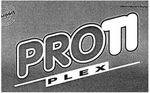

Der Fall: Der Inhaber der Wortmarke „PROTI“ ging wegen Verletzung seiner Marke durch die Benutzung der Bezeichnung „Protifit“ vor. Der Inhaber der Marke „Protifit“ wehrte sich mit der Nichtbenutzungseinrede. Hierauf wies der Inhaber der Marke „PROTI“ die Benutzung verschiedener Zeichen nach. Der BGH bestätigte zunächst die Entscheidung des Berufungsgerichts, wonach durch die Benutzung von

und

die Marke „PROTI“ nicht rechterhaltend benutzt wurde. Denn diese Benutzungsformen hätten den kennzeichnenden Charakter der Marke „PROTI“ verändert. Jedenfalls aber durch die Benutzung von

sei die Marke „PROTI“ rechtserhaltend benutzt worden. Denn der oberen Zeile „PROTI“ sei der Zusatz „®“ angestellt gewesen. Deswegen habe man annehmen müssen, dass man nicht etwa „PROTI PLUS 80“ als einheitliches Zeichen ansehe, sondern hier zwei Zeichen erblicke: „PROTI“ und „PLUS 80“ (BGH v. 10.01.2013 - I ZR 84/09, Rz. 35 - PROTI).

Tipp: Bei Markenergänzungen sollte das „®“ benutzt werden

Jeder, der eine Marke verändern oder an den Zeitgeist anpassen möchte, muss darauf achten, dass in der neuen Form die alte eingetragene Marke noch (selbständig) erkennbar ist und so der ursprüngliche Charakter noch wahrnehmbar ist. Sonst läuft er Gefahr, dass er wegen der veränderten Benutzung nicht nur keine Rechte mehr aus der Marke geltend machen kann, sondern er die Marke gänzlich verliert, sei es durch einen Antrag bei dem betreffenden Amt wegen Verfalls der Marke, im Wege der Nichtigkeitsklage oder - bei einer Unionsmarke - durch eine Verfallswiderklage (Art 100 Unionsmarkenverordnung). Bei Ergänzungen der Marke empfiehlt es sich, der Marke, so wie sie ursprünglich eingetragen wurde, den Zusatz „®“ anzufügen. Zusätze sollten so angebracht werden, dass sie erkennbar vom Zusatz „®“ nicht umfasst werden.

Rechtserhaltende Benutzung einer Bildmarke durch hinzugefügten Wortbestandteil

Beispiel EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u.a./Asda Stores Ltd

Trotz Benutzung in abweichender Form kann eine Marke dennoch rechtserhaltend benutzt werden, wenn durch die Veränderung der „kennzeichnende Charakter“ der Marke erhalten bleibt. Im Jahr 2013 hatte der EuGH den folgenden Fall entschieden: Specsavers, eine britische Optikerkette, war Inhaberin der folgenden Gemeinschaftsmarke:

Benutzt wurde die Marke aber nur mit Schriftzug:

Der EuGH meinte, auch die Benutzung der Marke mit Wortbestandteil könne eine Benutzung der wortlosen Marke sein. Voraussetzung: Die benutzte Form verändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Form nicht. Konkret bedeutete dies: Wenn die wortlos eingetragene Marke auch nach Benutzung mit dem Wortbestandteil für den angesprochenen Verkehr noch auf die Waren der Specsafers-Gruppe verweist, konnte sie so rechtserhaltend benutzt werden (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12 - Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd, Rz. 24). Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich nun in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird (ebenso: EuGH Urteil v. 25.10.2012 – C-553/11 – Rintisch/Eder - PROTI).

Rechtserhaltende Benutzung von Arzneimittelmarken

Auf dem Arzneimittelsektor werden Arzneimittelmarken verschiedene Buchstabenzusätze angefügt, um z. B. auf eine geänderte Version eines unter einer bestimmten Marke vertriebenen Präparats hinzuweisen. Die Verwendung einer eingetragenen Marke (im Fall: "Mitosyl") mit der Hinzufügung des Großbuchstabens "N" (im Fall: "Mitosyl® N") auf der Arzneimittelverpackung verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht (BPatG v. 7.3.2019 - 30 W (pat) 541/17 - matosil/MITOSYL).

Folgen der Nichtbenutzung der Marke

Nichtbenutzungseinrede im Prozess und vor dem Markenämtern

Benutzt der Markeninhaber die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nicht, gefährdet er die Wirkung seiner Marke im Prozess. Denn der Prozessgegner kann die sog. "Nichtbenutzungseinrede" erheben. Der Markeninhaber muss dann die Benutzung der Marke nachweisen. Sonst verliert er den Prozess wegen der Markenrechtsverletzung. Die rechtserhaltende Benutzung ist allerdings eine Rechtsfrage und keine Tatsachenfrage. Daher unterliegt sie nicht dem Wahrheitsgebot des § 138 ZPO. Sie kann daher auch dann erhoben werden, wenn dem Beklagten die Benutzung der Klagemarke bekannt ist (OLG Frankfurt v. 31.10.2019 - 6 U 89/19 - Anforderungen an das Bestreiten der rechtserhaltenden Benutzung).

Unterschiedliche Wirkungen der Nichtbenutzungseinrede bei weitem Oberbegriff im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Oft ist für eine Marke im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein weiter Oberbegriff eingetragen. Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede wirkt bei einem weiten Oberbegriff unterschiedlich: In gerichtllichen Markenverletzungserfahren wird die mit einem weiten Oberbegriff eingetragen wurde, so behandelt, als ob sie nur für die konkret benutzten Waren und Dienstleistungen eingetragen worden wäre. In den Löschungs- und Widerspruchsverfahren vor dem DPMA sowie Löschungsklageverfahren aber gilt auch die Benutzung für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen als rechtserhaltend für den gesamten Oberbegriff (BGH v. 6.2.2020 - I ZB 21/19 - Inkjet).

Löschung wegen Verfall

Außerdem kann nach Ablauf der Benutzungsschonfrist jedermann die nicht benutzte Marke mit einem Löschungsverfahren aus den Registern löschen lassen. Denn eine nicht benutzte Marke kann durch einen Antrag bei dem betreffenden Amt wegen Verfalls der Marke aus dem Register gelöscht werden. Eine Löschung ist auch möglich im Prozess, nämlich durch Nichtigkeitsklage oder - bei einer Unionsmarke - durch eine Verfallswiderklage (Art. 91 Unionsmarkenverordnung).

Die Einrede der Nichtbenutzung ist außerdem in Widerspruchsverfahren vor den Ämtern zulässig: Wer mit einer derart nicht benutzte Marke in einem amtlichen Widerspruchsverfahren gegen eine jüngere Marke vorgeht, muss mit der Nichtbenutzungseinrede rechnen. Denn auch im Verfahren vor dem Amt muss die Benutzungseinrede eindeutig erklärt werden, obwohl hier an sich der Amtsermittlungsgrundsatz gilt (BGH v. 1.6.2023 - I ZB 65/22 - Silver Horse/Power Horse). Dann muss er die Benutzung glaubhaft machen bzw. nachweisen. Sonst verliert er das Verfahren.

Ausnahme: Berechtigte Gründe der Nichtbenutzung der Marke

Kann der Markeninhaber für die Nichtbenutzung seiner Marke berechtigte Gründe nachweisen, hat die Nichtbenutzungseinrede keinen Erfolg (vgl. Art 18 Abs. 1 Hs. 2 UMV, § 26 Abs. 1 Hs. 2 MarkenG). Als berechtigter Grund gilt im Arzneimittelbereich ein noch nicht abgeschlossenes arzneimittelrechtliches Zulassungsverfahren (BGH v. 24.11.1999 - I ZB 17/97 - IMMUNINE/IMUNKIN).