Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Ihr Anwalt für Markenrecht

Kostenlose Ersteinschätzung

Thomas Seifried ist Anwalt für Markenrecht und hat über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht und ist seit 2007 auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er hat viele erfolgreiche Verfahren vor Gerichten und den Markenämtern geführt.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Wir melden uns umgehend

0800 8765544

(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Wir behandeln alle Unterlagen streng vertraulich.

Unsere Ersteinschätzung ist stets kostenlos.

Praktikerhandbuch zum Werberecht von Thomas Seifried

„Rechtssicher werben", 2. neubearbeite Auflage 2023, 232 Seiten, XchangeIP Verlag, im Buchhandel oder bei Amazon

Praktikerhandbuch für die Modeindustrie von Thomas Seifried und Dr. Markus Borbach

„Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie", 368 Seiten, erschienen 2014 in der dfv-Mediengruppe

Kostenloser Download "Abgemahnt - Die erste-Hilfe-Taschenfibel 2021" als ePUB oder PDF

Alles über Abmahnungen und strafbewehrte Unterlassungserklärungen

Zentrale Funktion einer Marke: Die "Herkunftsfunktion"

Gleichgültig ob es um eine Markenanmeldung oder um eine Markenrechtsverletzung geht: Stets spielen die Markenfunktionen und hierbei besonders die Herkunftsfunktion einer Marke eine Rolle. Die Herkunftsfunktion ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH und des BGH die Hauptfunktion einer Marke: Die Produkte eines Unternehmens sollen mit der Marke von den Produkten eines anderen Unternehmens unterschieden werden können (z.B. EuGH, Urteil vom 12. 10. 1999 - Rs. C-379/97 – Upjohn vs. Paranova; BGH v. 14.1.2010 - I ZR 88/09 – Opel Blitz II). Eine Marke ist also hauptsächlich ein Herkunftshinweis: Die Marke soll auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb hinweisen.

Die Herkunftsfunktion der Marke spielt nicht nur bei der Markenanmeldung eine Rolle, sondern auch im Verletzungsfall. Die Hauptfunktion einer Marke ist nach der Rechtsprechung des EuGH ihre Herkunftsfunktion: Eine Marke weist auf die Herkunft der markierten Produkte aus einem ganz bestimmten Unternehmen hin. Ein Zeichen wird daher nach der Rechtsprechung nur dann markenrechtsverletzend benutzt, wenn dieses markenmäßig benutzt wird. (z.B. BGH GRUR 2008, 793 Rillenkoffer). Das Zeichen muss also Marke und nicht nur als Dekoration, Motiv oder Design aufgefasst wird.

Wenn ein schwaches Zeichen also als Marke eingetragen wurde, sei es weil der zuständige Prüfer des Markenamts besonders großzügig oder schlicht nachlässig war, weil z.B. die kritischen Waren von dem Markenanmelder in einem umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis versteckt wurden, dann ist damit noch nicht gesagt, dass das Zeichen auch einen Verletzungsprozess überlebt. Zwar müssen die Gerichte bei eingetragenen Marken von der - zumindest schwachen - Schutzfähigkeit der Marke ausgehen. Typischerweise korrespondiert eine schwache Unterscheidungskraft aber oft mit erhöhten Problemen, wenn es um die "markenmäßige Benutzung" geht.

Qualitätsfunktion oder Garantiefunktion einer Marke

Mit dieser Funktion korrespondieren weitere Markenfunktionen: Die Qualitäts- oder Garantiefunktion (EuGH: Urteil vom 18.06.2009 - C-487/07 – L’Oréal, Rz. 58), mit der die Qualität der mit der Marke gekennzeichneten Produkte gewährleistet werden soll. Weitere bisher von der Rechtsprechung entwickelte Markenfunktionen sind die Kommunikationsfunktion, die Investitionsfunktion oder die Werbefunktion (EuGH L’Oréal a.a.O.).

Die Werbefunktion einer Marke

Der EuGH hat erstmals in dem Urteil vom 18.6.2009 - C-487/07 – L’Oréal, Rz. 58, einer Marke auch eine Kommunikations- und Werbefunktion zugestanden, ohne diese näher zu beschreiben. Konkretisiert wurde die Werbefunktion später durch EuGH und BGH, allerdings meistens negativ. EuGH und BGH haben in den jeweiligen Urteilen nur festgestellt, was NICHT die Werbefunktion einer Marke beeinträchtigt.

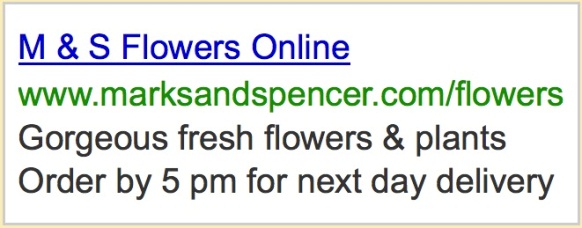

Die AdWord-Anzeige nach EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer (s.u.):

Demnach beinträchtigt NICHT die Werbefunktion einer Marke

- die Nutzung einer fremden Marke als „Keyword“ für eine „AdWord“-Anzeige (EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer, Rz. 54);

- der bloße Umstand, dass ein Markeninhaber seinen Werbeaufwand erhöhen muss, um die Markensichtbarkeit aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen (EuGH v. 22. 9. 2011 - C-323/09 – Interflora vs. Marks & Spencer, Rz. 57);

- eine bloße Beeinträchtigung der „Werbekraft“ der Marke (BGH v. 13.1.2011 – I ZR 125/07 – Bananabay II, Rz. 30).

Nur ausnahmsweise Schutz der Werbefunktion

Dementsprechend lässt der BGH den Schutz der Werbefunktion einer Marke „nur ausnahmsweise“ zu (BGH v. 15.5.2014 – I ZR 131/13 – Olympia Rabatt, Rz. 32). Er hat eine Beeinträchtigung der Werbefunktion bisher überhaupt nur bei der Verletzung einer überragend bekannten Marke (Volkswagen-Logo) angenommen. Die Werbefunktion wird demnach beeinträchtigt, wenn der Markeninhabers nicht mehr wie bisher die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einsetzen kann. Bei einer bekannten Marke sei das der Fall, wenn ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der „Sogwirkung der Marke“ begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren. Eine Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft würde zu einem Imagetransfer führen, dieser wiederum meistens auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der bekannten Marke und diese wiederum zu einer Beeinträchtigung der Werbefunktion führen (BGH v. 14.4.2011 – I ZR 33/10 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE, Rz. 15). Mit anderen Worten: Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion kommt meistens im Schlepptau einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion daher.

Das Landgericht Hamburg hatte in einem Urteil vom 8.1.2015 - 315 O 339/13 - Soft-Porno-Optik - einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen eine nicht authorisierte Calvin Kein Werbung im Wesentlichen mit der Werbefunktion der Marke begründet.

Was die Kennzeichnungskraft schwächt, beeinträchtigt die Werbefunktion

Die Beeinträchtigung der Werbefunktion ist demnach Folge der Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke. Die Unterscheidungskraft wiederum fordert, dass ein Zeichen überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden kann: Das Zeichen muss die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen können und damit die betreffende Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH, v. 21. 12.2011 - I ZB 56/09 - Link economy; EuGH v. 12. 7.2012 - C-311/11 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH).

Das könnte Sie auch interessieren:

Abmahnung im Markenrecht

Alles was Sie über eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung wissen müssen.

Markenanmeldung

So führen Sie eine Markenregistrierung richtig durch.

Markenanwalt

Was ist ein "Markenanwalt"?

"Fachanwalt für Markenrecht"

Gibt es den "Fachanwalt für Markenrecht"?

Markenlöschungsverfahren bei EUIPO und DPMA

Die Löschung von Marken in Verfahren vor den Markenämtern